茶道は、単なるお茶の作法にとどまらず、「もてなしの心」を表現する総合芸術です。その中心にあるのが「お点前(てまえ)」と呼ばれる一連の所作。道具の扱い方、身のこなし、呼吸のリズムに至るまで、すべてに意味があり、調和と静寂の中でお茶が点てられます。

本記事では、茶道の基本的なお点前の流れや、その背後にある精神についてご紹介します。

茶道の点前(てまえ)の意味とは?

お点前とは、亭主が客にお茶を点てて差し上げる際の一連の所作や作法を指します。読み方は「てまえ」。

ちなみに茶道でお茶を点てるというと薄茶(うすちゃ)を指し、濃茶(こいちゃ)ではお茶を練る(ねる)といいます。ただし、濃茶にもお点前はあります。

茶道のお点前は、決まった1つの型があるわけではありません。表千家や裏千家などの流派や、濃茶・薄茶など抹茶の種類によってやり方が変わります。その種類は何十個もあるといわれています。

茶道の点前(てまえ)の手順・やり方

お茶のお点前は、基本的に以下の順序で構成されています。

2.道具を清める

3.お茶を点てる

4.仕舞う

5.道具を拝見に出す

お点前の手順1:道具の準備

まず、亭主が茶道口(さどうぐち)のふすまを開けて挨拶し、そのあと客全員も礼をします。これを総礼(そうれい)といいます。

総礼が終わったら、亭主は茶道具をお茶室に運びます。まずは水指(みずさし)を釜の横に配置し、棗や茶碗などもそれぞれ決まった場所に置きます。

お点前の手順2:道具を清める

置いた茶道具をお湯に通したり、ふくさで拭いたりしてきれいにします。清める順序は下記のとおりです。

2.茶杓(ちゃしゃく)

3.茶碗と茶筅

お点前の手順3:お茶を点てる

清めた茶道具を使ってお茶を点てていきます。点てたお茶を、客にふるまいます。

お点前の手順4:仕舞う

正客から「どうぞお仕舞いください」と声がかかったら、亭主は「お仕舞いにいたします」と挨拶して、使った茶道具を1つずつしまいます。しまう際には、再びお湯に通して洗ったりふくさで拭いたりして清めていきます。

お点前の手順5:道具を拝見に出す

最後に、その日使った茶道具を客に披露します。客が茶道具を拝見している間に、亭主は柄杓や蓋置などを水屋に下げておきます。

客はじっくりと茶道具を一つひとつ見ることができ、茶器の由来や塗師など各道具について気になることがあれば、亭主に尋ねます。

お点前(てまえ)の種類

お点前には、使用する道具や季節、流派、場面に応じてさまざまな種類が存在します。

例えば「裏千家のお点前」といっても、「裏千家の平点前」「裏千家の棚点前」のように細分化されており、それぞれやり方が異なります。

さらにお湯を沸かす茶道具である風炉(ふろ)や炉(ろ)によっても、少しお点前の方法が変わります。風炉は5~10月に使われる移動式の小鉢のようなもので、炉は11~4月に使われる畳に備え付けられた囲炉裏です。

ここでは、お点前の種類をいくつかピックアップしてご紹介します。

平点前(ひらてまえ)

平点前(ひらてまえ)は、数あるお点前の種類のなかでもっとも基本的なものです。茶道初心者の方も、まずはこの平点前さえ習得しておけば、他のどのようなお茶会でも応用可能といわれます。

盆略点前(ぼんりゃくてまえ)

盆略点前(ぼんりゃくてまえ)とは、正式なお点前からいくつかの手順を省いて簡略化したお点前です。釜や柄杓(ひしゃく)といった大きな茶道具を用意する必要がないため、茶道で最初に習うことが多いです。

盆略点前は文字通り、お盆の上でお点前をするのが特徴です。直径30cmほどの丸盆の上に、棗(なつめ)や茶杓(ちゃしゃく)、茶筅(ちゃせん)、茶碗などの道具をすべて載せてから運び出し、その丸盆の上だけでお点前を行います。

棚点前(たなてまえ)

茶道具を置くための棚を使用して行う点前を指します。棚を用いることで、道具の配置や取り扱いが変化し、茶室の雰囲気や季節感を演出する重要な要素となります。棚点前で使われる棚は流派によって異なります。例えば下記のようなものがあります。

・御園棚(みそのだな)

・末広棚(すえひろだな)

茶箱点前(ちゃばこてまえ)

茶箱点前(ちゃばこてまえ)は、茶箱とよばれる箱のなかに必要な茶道具をすべて入れて楽しむお点前です。茶箱に入れて茶道具を持ち運べるため、お茶室だけではなくどこでも気軽にお点前を楽しめます。

茶箱点前にも、大きく6つの種類があります。

・卯の花点前(うのはなてまえ):初夏に行われる点前

・月点前(つきてまえ):秋をイメージした点前

・雪点前(ゆきてまえ):冬を表現する点前

・和敬点(わけいだて):季節を問わず行える点前

・色紙点(しきしだて):季節を問わず行える点前

運び点前(はこびてまえ)

運び点前(はこびてまえ)は、棚などの固定された道具を使用せず、茶碗や茶器、水指などの必要な道具を一つ一つ手で持ち運んで行う点前のことを指します。

この点前は、道具の配置や扱いがシンプルであるため、初心者が基本を学ぶ際に取り入れられることが多く、茶道の基礎を習得するうえで重要な役割をはたします。

山年園で販売している抹茶について

点前の流れやルールを理解し、実践を重ねることで、茶の湯の本質を体感し、より豊かな時間を楽しめるでしょう。茶道を通じて、日本の伝統文化の魅力をぜひ味わってみてください。

当店でも、茶の湯にぴったりなオリジナルの抹茶を販売しています。

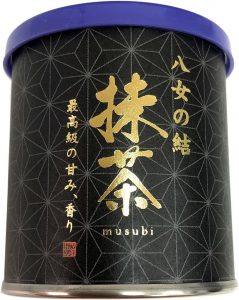

そのなかの1つである「抹茶 八女の結」は、福岡県産の八女茶(やめちゃ)を使った抹茶です。八女茶は強い旨みとコクがあり、まろやかでとても飲みやすいお茶です。やわらかな甘みをぜひご賞味ください。

八女の結

| 商品名 | 抹茶 |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 30g |

| 原材料名 | 緑茶(福岡県産) |

| 賞味期限 | 製造日より約1年 |

| 保存方法 | 高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 |

| 使用上の注意 | お茶は鮮度が大切です。開封後はお早めにお飲みください。 |

| 加工者 | 株式会社 吉田園 福岡県八女市黒木町本分1159-5 |

| 販売者 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 緑茶の産地 八女の抹茶です。最高級の甘み、香りが堪能できます。 老舗のお茶屋がこだわり抜いた抹茶を是非ご賞味ください(^-^)/ |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- ふきのとう味噌(蕗みそ/ばっけ味噌)の作り方や美味しいレシピを紹介! - 2025年3月30日

- かつお昆布(鰹昆布)のおすすめの使い方!アレンジレシピや作り方についても - 2025年3月27日

- 花削り昆布(花けずりこんぶ)のおすすめの使い方|うま味やミネラルたっぷり! - 2025年3月23日

山年園でお買い物

山年園でお買い物