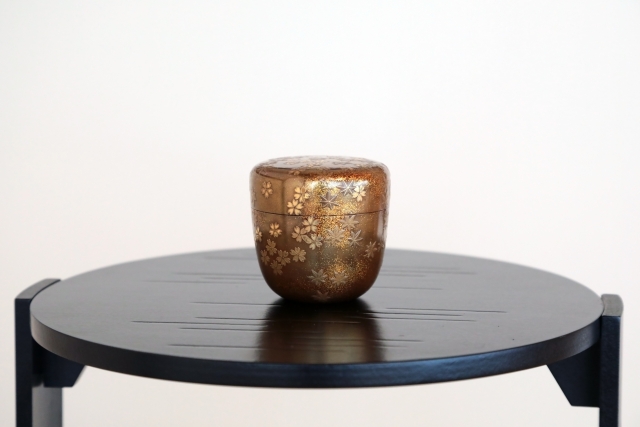

茶道の世界には、数多くの美しい道具が存在します。その中でも、ひときわ繊細な佇まいを見せるのが「棗(なつめ)」。黒漆や朱漆に優美な蒔絵が施されたものから、シンプルながらも洗練された意匠のものまで、棗は茶席において格別の存在感を放ちます。

棗は主に薄茶の抹茶を入れるための茶器として用いられ、その形や素材、装飾には深い意味が込められています。茶道の精神を映し出す道具として、棗はどのように扱われ、どのような役割を果たしているのでしょうか。本記事では、棗の種類や使い方、その魅力について詳しく解説します。

茶道具の棗(なつめ)とは?

棗(なつめ)は、茶道で薄茶を入れるための茶器の一種。主に棗の下部である「身(み)」、身の上部を覆う部分「蓋(ふた)」、蓋と身の接合部である「合口(あいくち)」の3つの部位から構成されます。

主に木製で漆塗りが施され、黒漆の真塗(しんぬり)や、朱色の下地に半透明の漆を重ねた溜塗(ためぬり)、和紙を貼り付けて漆や渋柿を塗る一閑張(いっかんばり)など、多彩な技法と装飾が存在します。

基本的に棗に入れるのは薄茶のみで濃茶は入れません。そのため棗は薄茶器(うすちゃき)ともよばれます。濃茶は茶入(ちゃいれ)という別の茶道具に入れます。濃茶は薄茶よりも格式が高く、特別な場面で使われることが多いです。

茶道具の棗(なつめ)の由来

棗の名前の由来は、植物のナツメの実に形状が似ていることに由来します。日本では室町時代に登場し、江戸時代には広く普及しました。初期の棗はシンプルな黒漆塗りが主流でしたが、時代とともに溜塗や一閑張、蒔絵など、多彩な技法や装飾が施されるようになりました。

茶道具の棗(なつめ)の使い方

棗の中には薄茶を直接入れるのはNGです。薄茶を一度ふるいにかけて他の容器に入れてから、少しずつ茶杓で救いながら棗の中に入れます。ふるいにかけずに棗に入れると、静電気などで薄茶がダマになってしまい、口当たりが悪く飲みづらい抹茶になるためです。ちなみに、棗に薄茶を入れる行為をお茶を掃く(はく)といいます。

なお、薄茶を棗に入れる方法は、茶道の流派によって少し異なります。例えば裏千家での利休形の棗では、抹茶が舞い上がらないよう注意しながら棗の中で山形に盛ると美しいとされています。

茶道具の棗(なつめ)の種類【大きさ】

棗は、大きさによって3つの種類に分けられます。それぞれの大きさの目安は下記のとおりです。ただし、製品よっては下記と多少大きさが変わることがあります。特に小棗のサイズは明確に定義されておらず、中棗より小さければ小棗と定義されることも多いようです。

・中棗(ちゅうなつめ):約6.5cm

・小棗(しょうなつめ):約5cm

上記3つに加えて、大棗を平たい形状にした平棗(ひらなつめ)や、小棗を縦に長くした長棗(ながなつめ)などもあります。

茶道具の棗(なつめ)の種類【形状】

棗は、さまざまな形状をしたものが存在します。ここでは代表的な種類をいくつかご紹介します。

利休形(りきゅうがた)

一般的に「棗」といわれたら、この利休形を指すことが多いです。千利休が好んで作らせた棗の形といわれています。少し丸みを帯びており、コロンとした形が特徴です。

真中次(しんなかつぎ)

円筒形の胴体を持ち、蓋と合口が中央に位置する特徴的な形状をしています。このデザインにより、蓋と身の境界が胴の中央部にあり、独特の美しさと機能性を兼ね備えています。通常は薄茶器として使用されますが、仕服(しふく)と呼ばれる布製の覆いをかけることで、濃茶器としても利用できます。

面中次(めんなかつぎ)

胴体の中央で蓋と身が合わさる「中次(なかつぎ)」の一種で、蓋の肩部分が面取り加工されていることから「面中次」と呼ばれます。

面中次のデザインは多岐にわたり、伝統的な蒔絵技法を用いて四季折々の草花や風景が描かれています。

茶桶(ちゃおけ)

面中次(めんなかつぎ)の蓋を浅くしたデザインが特徴で、胴体の中央部で蓋と身が合わさる「中次(なかつぎ)」の一種に分類されます。

雪吹(ふぶき)

蓋の肩と胴の裾部分が面取り加工されており、天地がわからなくなるほどの吹雪の中を進む様子を表現しています。このことから、「吹雪」ではなく「雪吹」と表記されています。雪吹は「中次(なかつぎ)」と呼ばれるグループに属し、真中次(しんなかつぎ)や面中次(めんなかつぎ)などと同様に、蓋と身の接合部が胴の中央にある構造をしています。

茶道具の棗(なつめ)の種類【塗り】

棗は、塗りにもいくつか種類があります。そのなかでも一番格式が高いのが黒塗ですが、それ以外にも数多くの塗りがあります。

茶会で亭主になると、棗を見た客から「棗の御塗りは?」と尋ねられることがあります。その際に、下記に紹介するような塗りの種類を答えなければなりません。また、塗りの種類とともに塗師の名前も答えることが多いようです。

黒塗(くろぬり)

黒塗(くろぬり)は、無地の黒漆(くろうるし)で塗るシンプルな技法です。茶道(茶の湯)文化の初期には、すべてこの黒塗だったといわれています。

黒塗のなかでも、すべて無地の黒漆で塗ったものを、真塗(しんぬり)や総黒(そうくろ)といいます。

溜塗(ためぬり)

溜塗(ためぬり)は、棗の木地に朱色の下地を塗り、その上に半透明の朱合漆(しゅあいうるし)を塗り重ねていく技法です。ほんのり赤みを帯びた、透け感のある飴色が特徴です。

一閑張(いっかんばり)

一閑張(いっかんばり)とは、棗の木地に和紙を張り、上から漆を塗って固める技法です。中国の学者である飛来一閑(ひらいいっかん)が考案した技法のため、この名が付いたとされます。

蒔絵(まきえ)

棗の表面に漆で絵柄や模様を描き、乾ききらないうちに上から金や銀の箔や粉などを蒔く技法です。金や銀をまとった非常に美しい模様が生まれます。蒔絵のなかにも沈金(ちんきん)や螺鈿(らでん)などの種類があります。螺鈿とは貝類のかけらを漆器に埋め込んで装飾する技法で、真珠のような輝きを放つのが特徴です。

山年園で販売している薄茶について

棗(なつめ)は、茶道において欠かせない道具の1つであり、その形状や材質、使い方に深い意味と美学が込められています。薄茶を入れるための器にとどまらず、茶席での所作やおもてなしの精神を映し出す存在もあります。蓋の開閉や取り扱いの仕方にまで気を配ることで、茶道の繊細さや奥深さをより感じることができます。また、棗の種類やデザインには季節感や茶会の趣旨が反映されており、茶道の道具としてだけでなく文化や美術品としての側面も併せ持っています。棗の役割を理解してその使い方を深めることは、より豊かな茶の世界を楽しむための第一歩といえるでしょう。

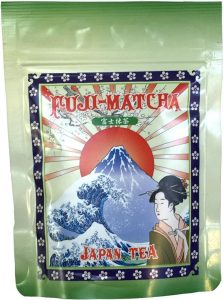

ちなみに、山年園でもオリジナルの抹茶を販売しています。お抹茶として飲むのはもちろん、パウンドケーキやチーズケーキ、マフィンやクッキーなどお菓子作りの味付けにもおすすめです。ぜひご家庭でご賞味ください。

天龍抹茶

| 商品名 | 富士抹茶 |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 50g |

| 原産地 | 日本産 静岡県 天竜川 |

| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |

| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |

| 賞味期限 | 製造日より約8ヶ月 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 高級な抹茶粉末です。 お菓子作りなどに最適です(^-^) |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- ふきのとう味噌(蕗みそ/ばっけ味噌)の作り方や美味しいレシピを紹介! - 2025年3月30日

- かつお昆布(鰹昆布)のおすすめの使い方!アレンジレシピや作り方についても - 2025年3月27日

- 花削り昆布(花けずりこんぶ)のおすすめの使い方|うま味やミネラルたっぷり! - 2025年3月23日

山年園でお買い物

山年園でお買い物