おかず・おつまみ

おかず・おつまみかつお昆布(鰹昆布)のおすすめの使い方!アレンジレシピや作り方についても

かつおぶしと昆布は、美味しいだしを取るのに不可欠なもの。どちらも料理を味わい深くするだけではなく、ミネラル類や食物繊維などを豊富に含み、栄養面でもメリットがあります。 この2つをそのまま食べやすく加工した食品がかつお昆布です。今回は手 ...

おかず・おつまみ

おかず・おつまみ おかず・おつまみ

おかず・おつまみ おかず・おつまみ

おかず・おつまみ お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の活用法

お茶の活用法 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶にまつわる人

お茶にまつわる人 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめカフェ

おすすめカフェ 健康茶

健康茶 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の雑学

お茶の雑学 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の雑学

お茶の雑学 おすすめ商品

おすすめ商品 おすすめ商品

おすすめ商品1950年創業

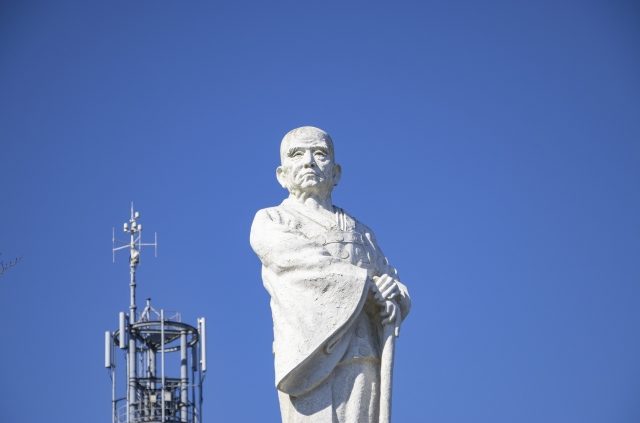

山年園は巣鴨とげぬき地蔵通りで参拝のお客様にご愛顧頂いております。

巣鴨のお茶屋さん山年園は、巣鴨とげぬき地蔵通り門前仲見世にあり、

七十年余りの間、参拝のお客様にご愛顧頂いております。

巣鴨でおばあちゃんの味覚で鍛えられ、選びぬかれた

「こだわりのお茶」「健康茶・健康食品」「おやつ・お茶うけ」を販売しております。

ゆったりとした巣鴨の雰囲気、下町の良さを添えて、皆様のお茶の間に届けさせていただければ幸いです。